作者 | 吴国栋 张晓旭

在专利申请实践中,分案申请是优化专利布局的重要手段之一,但分案申请的提出时机需要遵守严格规定。前几年,英特尔公司的一件专利分案申请在业内曾引发广泛关注。该公司于1995年在中国提交了一件发明专利申请(申请号:95197430.0),并于2002年获得授权。2012年,英特尔公司又基于该申请提交了一件分案申请(申请号:201210161092.2),并于2016年获得授权,此时,距离原申请的申请日已超过20年,该专利的保护期限已届满。

通常,已经授权的专利申请不能作为分案的基础,而上述案件的分案策略之所以能成功,是因为在母案申请的审查阶段,审查员曾发出指明单一性缺陷的通知书。根据当时的有关规定,基于此类通知书提出的分案申请并无时间限制,而现行的《专利审查指南(2023)》(以下简称《审查指南》)已对这一漏洞进行了填补。那么,在当前阶段,分案申请的提出时机具体有哪些要求呢?

时机判断基准的确定

《审查指南》在第一部分第一章第5.1.1节指出,“一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请应当以原申请(第一次提出的申请)为基础提出……对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,还应当填写该分案申请的申请号。”

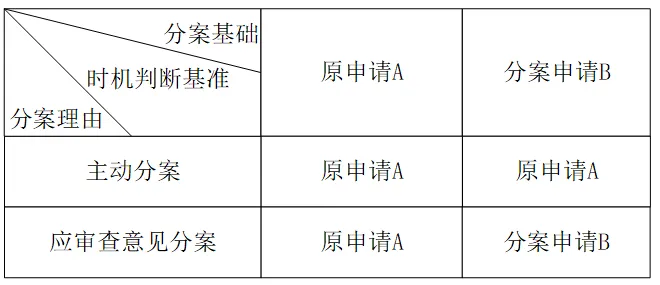

根据上述规定不难看出,分案申请的提出有两种理由,一是申请人主动提出,二是应审查意见提出。分案的基础也有两种情况,一是基于原申请,二是基于分案申请。为了更清晰地探讨分案申请提出时机在不同分案基础下的差异,下文将分案基础(即通常所说的母案)分类为原申请A和基于该原申请A的分案申请B。

继续查看《审查指南》的规定,第一部分第一章第5.1.1节指出,“对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。”据此可知,如果申请人主动提出分案申请,那么无论何种分案基础(即,无论原申请A还是分案申请B),新的分案申请的提出时机都应以原申请A为判断基准。也就是说,如果以原申请A为判断基准的分案时机已过,申请人既不能以原申请A为基础主动提出新的分案申请,也不能以分案申请B为基础再主动提出新的分案申请。

如果是应审查意见分案,《审查指南》中的同一章节也有相关说明,“因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的,再次提出分案申请的提出时机应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。”换言之,无论原申请A的状态如何,如果审查员针对分案申请B发出分案通知书,那么基于分案申请B再次分案的时机应以分案申请B为判断基准。

分案时机的确定

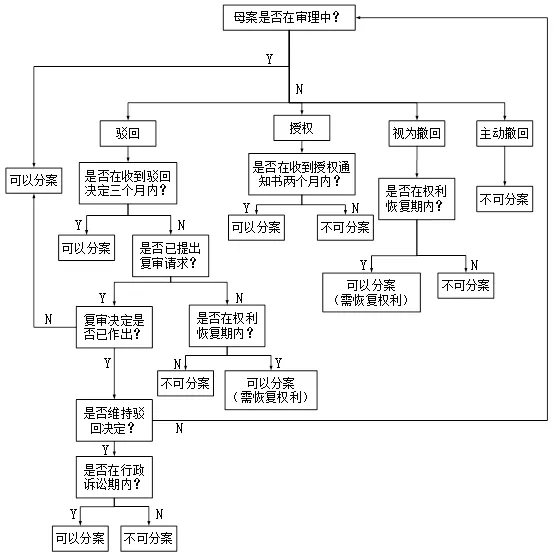

在确定了分案的时机判断基准后,分案基础的不同状态对分案时机的具体影响则成为下一步需要深入探讨的关键内容。按照专利申请所处的阶段,我们把一件申请分为审理中、授权、驳回、撤回状态。总体而言,如果一件申请处于审理中状态,或者具有回到审理中状态的可能性时,可以以其为基础提出分案,否则不允许提出分案,具体可参考下文描述和图1所示流程。

对于获准授权的申请,《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节规定,“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。”实务中存在一种误区,该规定被理解为申请人应当在办理登记手续之前提出分案申请。但实际上,分案的提出时机与办理登记手续没有时间上的先后顺序,也就是说,在收到授权通知书之日的两个月期限内,即使申请人已经办理了登记手续,仍可以再提出分案申请。

对于被驳回的申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

对于被撤回的申请,分为两种情况,一种是申请人主动撤回的,另一种是被审查员视为撤回的。对于主动撤回的申请,由于申请人无正当理由不得再要求撤销撤回,所以一般情况下也就不允许再对其提出分案申请。而对于视为撤回的申请,可以在消除了导致该申请被视为撤回的缺陷且恢复权利后再提出分案申请。

回看开篇案例,假定以当前的标准来审核该案,英特尔公司于2012年提出的分案申请将不再符合分案申请的提出时机,因为作为其分案基础的原申请的审查流程已经彻底完结。

例外:外观设计国际申请

上文所述的情况适用于大多数专利申请,但对于外观设计国际申请(通常所述的“海牙申请”),《审查指南》则有相应的特别规定。根据《审查指南》第六部分第二章第5.6节,“一件外观设计国际申请包括两项以上(含两项)外观设计的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请……申请人主动提出分案申请的,应当自外观设计国际申请在国际局公布之日起两个月内提出。申请人按照审查员的审查意见提出分案申请的,最迟应当在原申请的国内公告日起两个月内提出。”

值得注意的是,这里主动提出分案的时机是国际局公布之日为起算点,而不以国内授权公告为界。

综上所述

在针对一件申请拟提出分案申请前,首先应当基于分案理由(主动提出还是应审查意见被动提出)确定分案时机的判断基准,然后根据该判断基准对应的案件状态确定具体的提出时机。因此,申请人若期望借助分案策略来优化专利布局,就必须密切关注家族案中每一件专利的案件状态。只有这样,才能精准把握分案时机,避免因疏忽而错失最佳分案时刻。

为了更好地利用分案策略,申请人还可以对专利申请提出延迟审查请求(可参考《审查指南》第五部分第七章第8.3节的规定),通过合理利用延迟审查,可以延长专利审查周期,以更好地应对审查过程中的不确定性,为分案申请争取更有利的时机。例如,申请人可以利用延迟审查来等待外国同族专利的审查结果,或者根据市场变化和技术发展调整分案策略。

通过合理运用分案策略与延迟审查制度,企业不仅能有效应对复杂多变的技术和市场环境,还能在全球专利竞争中构建更具竞争力和适应性的专利壁垒,实现专利资产的最大化价值。